自上世纪90年代提出“生存教育”理念至今,经过二十多年的生存教育实践,我校依托四项统领性课题研究,建构了以分科课程为主脉和单元主题综合课程为辅的基础性课程,发展性课程、补偿性课程相互融合的课程体系,以及班级授课为主与个别教育为辅的教学模式。但是随着实践的不断深入,现有的课程也暴露出一些问题:多元化评价系统不全面,学科教育质量现代化评价有待完善;学生异质性强,分班教学弊端凸显;部分班级整体障碍程度严重,现有课程难以适应;康复教育内容不系统、形式单一。

为此,我们借助新技术,进一步完善学校多元化评价系统,重新建构辅读学校生存教育的课程体系,进一步提高辅读学校生存教育的质量和内涵,促进了学生的多元化和个性化发展。

一、 新技术背景下辅读学校多元化评价系统的建设和完善

我校在多元化评价系统的基础上增加了学业能力评价,见图1。学业能力评价系统的建立是对于学生多元化评价的完善和补充,该平台运用科学有效的方法系统地收集学生认知行为上的变化信息和证据,对学生的知识能力水平进行评价。系统利用题库对学生的语文、数学、生活学业能力进行测试,并通过相应指标形成报告,通过对报告的分析,促进了学生的学习、改进了教师的教学,为进一步实施有效教学提供科学依据。

图1 辅读学校义务教育阶段生存教育多元化评价系统的结构框架图

(一) 学业能力评价系统的内容

1. 实用语文、实用数学、生活各领域

“实用语文”分为聆听、说话、阅读、写字与习作;“实用数学”分为数前概念、数与运算、空间与图形、生活中的数学、人民币认识与运用;“生活”分为个人生活、家庭生活、社会生活。

2. 能力表现水平级别

|

一年级 |

二年级 |

三年级 |

四年级 |

五年级 |

六年级 |

七年级 |

八年级 |

九年级 |

|

L4 |

L5 |

L6 |

L7 |

L8 |

L9 |

L10 |

L11 |

L12 |

(注:L1-L3是学习能力前,不包含在此)

(二) 学业能力评价系统的结构

1. 题库管理:各学科知识地图及测题管理。包括学科、领域(次领域)、等级、水平描述、知识点、测题(评估过程、题目内容、评价标准、指导语等)。

2. 学生测试:学生与平板电脑互动,进行答题。根据不同学科不同题目的要求,可以选择摄像、拍照、录音、纸笔和工具包等方式进行答题。

3. 教师评估:教师实时评估,系统根据评估结果自动判定各学科各领域能力等级。教师也可查询学生答题结果,回看答题全过程。

4. 数据分析:教师可以对学生学业能力测评数据进行分析,为实施个别化教学和集体课走班教学提供数据支撑。包括学生个体当前等级分布、发展趋势分析、未掌握知识点汇总;学生群体当前等级分布、未掌握知识点汇总等。

(三) 学业能力评价系统的功能

1. 在课程标准基础上研制学业评价标准,真正实现以评促教,以评促学;

2. 强调评价内容的整体性、选择性和开放性,编制测试工具和测验题,力争做到科学和有效;

3. 评价结果全面、客观分析学生学习能力,确定学生学习能力所处的等级;

4. 为制订下一阶段学业目标、教学计划、个别化教育提供依据;

5. 根据学生学业能力水平,进行走班教学,从而使课堂教学更有针对性,提高课堂教学的有效性。

二、 新技术背景下的智慧学校平台构建

我校利用现代信息技术构建辅读学校学生生存教育多元化教学教务智慧校园系统。 智慧校园建设平台由电子互动教材,课堂教学系统,教务管理系统三部分组成。

该系统包含数学和语文第十二册教学内容的电子互动教材,力求以直观的视、音、图、文的电子形式把语文和数学的教学内容展现出来。多等级设计互动游戏的难度,以满足学生个体差异化的需求。充分挖掘触摸平板的硬件功能,使游戏的应答简单方便。从单元、主题、难易等多维度管理授课内容,使教学内容的选择更加灵活,从而实现因材施教。

三、 学段内走班教学组织形式的改革探索

我校教师一直面临这样的问题:班中智障学生10人左右,但是学习能力一人一个样,同一年龄段的学生在一个班级进行集体教学,差异性实在太大,如何兼顾两头进行集体教学?

学生能力水平级别为走班教学提供了依据。教师根据科学客观的评估结果确定学生的实际能力从而进行分班。这样一种走班教学模式,尊重了学生的个体差异,也解决了自然班教学中学生差异过大导致的教学难点和不足。

(一) 教学内容

以实用数学中的“人民币的认识和使用”为例,测试内容主要分为票面的认识、人民币的兑换和实际使用三个维度。以高年级段数学走班教学为例,通过学业分析,A班学生能独立掌握人民币各种币值,能灵活地兑换和组合50元以内人民币,人民币的应用需加强,也就是购物能力需要强化。B班学生认识部分人民币,但在币值兑换和组合方面需强化。C班学生不认识或只认识部分人民币的币值。走班教学内容见表2。

表1 高年级段数学走班教学内容

|

A班学生 |

B班学生 |

C班学生 |

|

1. 100元以内整十的人民币兑换 2. 100元以内人民币任意兑换 3. 买20元以内的商品 4. 买50元以内的商品 |

1. 2元以内人民币兑换 2. 5元以内人民币兑换 3. 用1角、5角、1元、2元、5元买1样对应的商品 |

1. 建立人民币概念 2. 认识1元硬币 3. 认识1元纸币 4. 知道买东西需要钱 |

|

1. 用元、角兑换50元以内的人民币 2. 用元、角兑换100元以内的人民币 3. 买100元以内的商品 |

1. 10元以内人民币兑换 2. 10元以内人民币任意兑换 3. 用几角或几元买1样商品 |

1. 认识2元纸币 2. 认识5元纸币 3. 认识10元纸币 4. 体验了解整个购物过程 |

(二) 教学策略

1. 合作学习

合作学习能让不同能力的学生在完成同一个教学任务时,提高各自的学习能力。例如,在模拟购物活动中,老师让能力强的学生扮演“收银员”的角色,负责使用收银机进行收款和找零,而对于能力弱的学生,则让他们担任顾客,按要求选购商品,从而一起完成老师布置的学习任务。

2. 操作体验

操作活动不仅能使智障学生在动手、动脑的过程中有效地获得数学知识,减少学习障碍,而且还能挖掘他们的内在潜力,增强学生学习的主动性、积极性。学生只有反复操作才能学会怎么数和付人民币。动手操作是帮助学生掌握知识,发展潜能的“金桥”,是学生获得经验、形成技能的重要环节。

3. 情境模拟

学生习得的人民币使用能力还不足以在生活中购物,因此切合学生学习需要的教学情境将起到桥梁作用。我们建立了模拟超市,让学生在这里体验整个购物的流程:进入超市——选购物品——看物品的标价——付款——离开超市等一系列情境体验。

4. 社会实践

学习使用人民币的最终目的是让学生会使用人民币。我们利用多种社会资源为学生提供使用人民币的机会,例如,带A班、B班的学生到社区超市进行购物的实践活动,使得学生的人民币使用能力得到培养,购物能力明显提高。

5. 家校联动

经过一个学习阶段后,老师会布置家庭作业,如要求学生在父母的带领下进行一次家庭购物,并要求学生家长写好反馈信息,然后老师根据家长的反馈再设计新的练习,经过课堂模拟后再一次布置新的家庭作业。通过家庭和学校的双重学习,学生能进一步巩固所学到的知识和能力,老师也能对学生在社会生活中的表现评估自己的教学成果。

四、 重度班教学模式的构建与实践

(一) 课程设置

围绕学生生活的应用能力,学校开设了文化知识课,包含了语文、数学基础知识与能力。又结合重度智障学生发展特点,在感知觉、精细动作、粗大动作等方面开设了集体与个别训练课。而音乐、体育和美术仍由学科教师按照现有课程进行教学。(见表2)

表2 重度班课程设置

(二) 课程内容

以促进重度智障学生生活能力为目标,编写了适合重度智障学生的教学内容。主要包括四大板块:文化知识板块:生活语文与生活数学;感统训练板块:感知觉,视听觉、动作训练;生活自理板块:个人卫生、就餐、穿戴、简单劳动等;艺术与运动板块:音乐、体育和美术。

(三) 课程实施

在课程实施中,设计了每月一个主题,此主题根据生活自理板块的内容进行挑选,所有课程内容围绕这个主题开展,各大板块相互结合。

根据学生现有能力以及家长需求,结合板块内容编排了重度智障学生班级的主题课程。以一学期为例,主题课程内容包含生活自理部分的“个人卫生、就餐、穿戴、简单劳动”四个内容,同时穿插文化知识、感统训练板块,在各板块训练中渗透学生人际沟通教学。(见表3)

表3 重度班教学训练主题

五、 医教结合背景下辅读学校康复课程的完善

(一) 课程设置

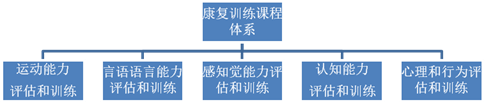

我校根据学校实际,构建了康复训练课程框架,见图2。

图2 康复训练课程框架

(二) 课程目标与内容

智障学生异质性强,各个个体有不同的发展需求。学校康复课程目标和内容的设置遵循“评估→治疗→评估”的科学程序展开,根据学生的需求制订对应的康复训练目标与方案。为不同类型的学生选择了针对性的评估内容和训练目标,见表4。

表4 康复课程评估内容和训练目标

|

课程 内容 |

运动能力评估和训练 |

言语语言能力评估和训练 |

感知觉能力评估和训练 |

认知能力评估和训练 |

心理和行为评估和训练 |

|

训练对象 |

伴有运动及感觉统合障碍的儿童,尤其是脑性瘫痪儿童 |

智力发育迟缓、脑性瘫痪、自闭症等原因所导致的言语障碍、语言发育迟缓或语言障碍儿童 |

重度智障、脑性瘫痪、自闭症等引起的感知觉障碍儿童 |

智力发育迟缓、脑性瘫痪、自闭症、语言发育迟缓等原因所导致的认知发育迟缓和认知障碍儿童 |

智力发育迟缓、脑性瘫痪、自闭症、语言发育迟缓等原因导致的心理与行为障碍儿童,尤其是自闭症儿童 |

|

训练目标 |

提高儿童运动和感觉统合能力,促进儿童体能、智力及适应能力的发展和全面康复 |

提高儿童的言语功能和语言沟通能力 |

丰富学生视、听、触、嗅觉等多方面的感知觉体验,提高儿童的感知能力 |

提高儿童的知觉、记忆、表象、思维等各方面能力 |

减轻儿童的内心压力,改变儿童的不良行为方式,诱发积极的情绪体验,增强自我意识和社会交往能力,促进身心积极发展 |

|

评估工具 |

运动能力评估采用Russrll粗大运动功能测试量表(GMFM)以及复旦附属儿科医院儿童精细运动能力测试量表(FMFM) |

整合华东师范大学言听系的评估工具,形成了《言语语言功能定量评估》 |

感知运动能力评价 |

认知能力评估使用的是学校自编量表,包括辨别、命名、配对等能力 |

自闭症学生沟通能力评价、自闭症学生社会适应能力评价 |

(三) 课程实施

学校不仅在课程设置、目标和内容上对康复课程进行了完善,在实施形式上也进行了完善,从原来单一的一对一教学形式增加到一对一个别化训练、小组训练、集体训练相结合的形式。

六、 实践成效

(一)学生的发展

新技术的运用,全面客观地反映了学生的发展情况。学业评价的开展,让不同层次学生在有效时间内得到充分的学习与发展。重度班教学模式的探索,让重度班学生的认知与能力有了一定的改善。康复课程的完善,促进了低龄重度残障学生的学习、生活适应能力。

(二)教师的发展

教师们逐步形成正确的教育观念:尊重每一个残障学生的个体差异,不断去探索,寻找适合每一位学生发展的途径,让他们都能得到充分的发展。学校教师以学生发展为本,在学科、康复训练等专业上的潜心研究,将客观评价与主观评价相结合,为学生设计适合不同层次的教学与训练内容、目标,不断调整干预方法与策略,让学生获得适切的发展。

(作者单位:华东师范大学附属卢湾辅读实验学校)